ECoS:ECoSniffer

ECoSについているSnifferポートはECoSnifferと名付けられていて実際背面にそう書いてある。SnifferはSniffing=クンクン嗅ぐ事からもわかるように他のコマンドステーションのDCCの通信データを

採取してあたかも自分が通信してるかのように見せかける。

若干レスポンスは悪いけどz21アプリでECoSが操作できるのは楽しいのでオススメしたい。

ちなみにZ21(黒)もSnifferポートがついてる。

まずは動画から。

注目はZ21アプリ同士操作が反映されてるのはもちろんだけどECoSも同時に動いているところ。

Snifferの接続

Snifferを使った操作は便利で楽しいけどDCCは古く枯れた技術なので相互通信するわけではなく上流から下流へDCCの通信が流れるだけ。

接続は簡単、z21(他のコマンドステーションでもOK)のトラック用出力をECoS側の

ECoSnifferへ接続するだけ。

これでECoSはz21が出したDCCの通信を受信する(画像のように2台同時につなぐと壊れます!)

余談だけどZ21シリーズは3つある。

Z21(黒)フルスペックモデル

z21(白)いくつかのインターフェースとデコーダへのサウンド書き込み機能が削除されてる。

z21 Start(白)更にWiFi機能がOFF、アンロックコードを購入するとWiFiがONになりz21(白)になる。

z21とz21 Startはどちらもスターターセットに入っている廉価版、ショップによってはばら売りしていて

かなり安く手に入る事がある。

追記:

z21 Startのアンロックコードの入力にはZ21 Maintenanceソフトを利用するようです。

Windows版しか現状なくMacOSの人はアンロック出来ない事になります。

Roco公式のアンロックインストラクションの動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=vFD-v9q5Hoc

また輸入した場合はルーターが技適を受けていない、ACアダプターもPSEマークなしだと思うので

自己責任で利用してください。

テーブルトップレイアウト

今回のレイアウトはシンプルテーブルトップレイアウト。2線式がRoco-Line W. Bedding、3線式がMärklin C-Gleis、すべてのポイントにデコーダがついてる。

前回解説したようにRoco-Lineのダブルスリップはスプリングポイント化してるのでフログレールは

Tam Valley DepotのFrog Juicerで極性を反転する。

(前回コメントにも書いたけどオートリバース系モジュールは隣り合わせにしないように注意する)

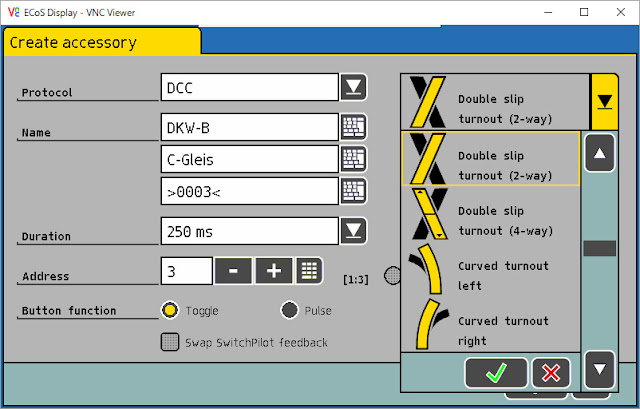

Märklin C-Gleisのダブルスリップ

Märklin C-Gleisのダブルスリップは2Wayでモーターも1つ、デコーダも1つなので前回のRoco-Lineの4wayの設定とは異なるのでまずはMärklin C-Gleisの設定から。

前回のスロットの近くにMärklin C-Gleis用のポイントも設定する。

Märklin C-Gleisのダブルスリップは2wayなので単純。

他にポイントが2つあるので追加。

無理やり作ったレイアウト画面。ECoSは古臭いインターフェースできれいに出来ない。

実際に動作確認したら左と右のポイントでアドレスを間違っていたので修正。

Sniffer addressの設定

z21で操作した機関車のアドレスをECoS側で再割り当てする事ができるので設定する。まずはESU V90はECoSもz21も同じ1021にした。

MärklinのKöf IIはmFxなのでz21からはDCCアドレスで操作できるようにする、今回1023にした。

ちなみにMärklinのmFxデコーダはDCCアドレスも持てるので普通にDCCで操作する事も可能。

私はmFxの自動登録機能を使っているのでmFxのままになってる。

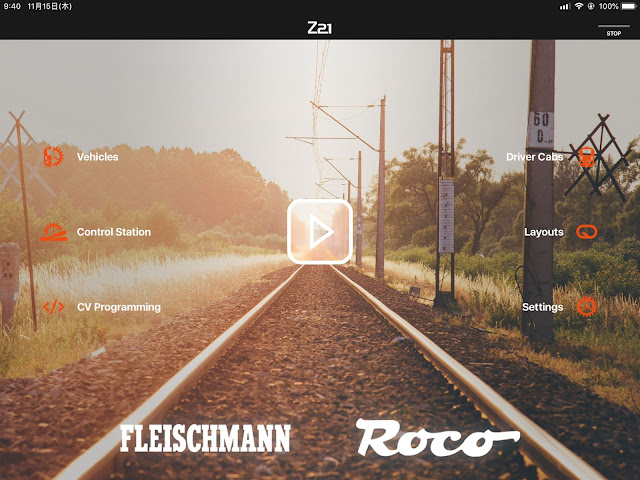

Z21アプリの設定

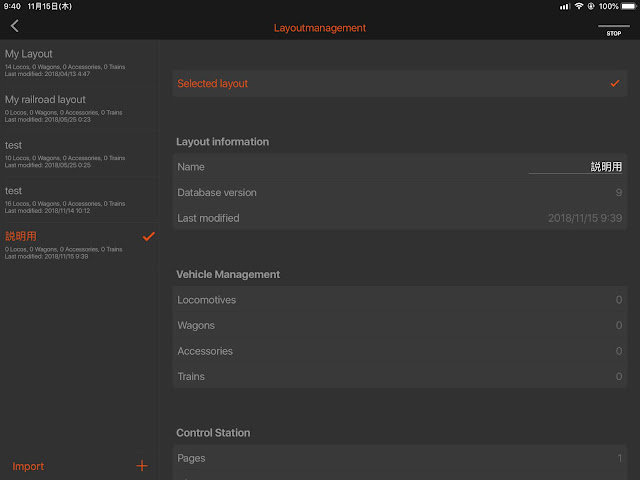

続いてZ21アプリでレイアウトや機関車を設定する方法。タブレットが一番やりやすいのでiPad miniで設定。今年2018年から新しくなったZ21アプリ。

右にあるLayoutsをタップして設定画面へ。

左下の+マークをタップしてEmpty Layoutを選択、Nameは日本語OK。

メインメニューに戻って左のControl Stationをタップ。

右上の+をタップするとポイントやアクセサリがずらっとでる。

Double slip switchを選択する。

選択された状態で右上の鉛筆マークをタップすると設定画面が出る。

ECoSで言う4wayなので2つのデコーダのアドレス50と51を入れる。

Z21が標準ではアクセサリーのアドレスに+4しなければいけない事を思い出して54と55に変更。

Z21-Maintenanceソフトから+4にしない設定にする事も可能。

メインメニューから操作画面へ戻ってテストしてポイントの分岐方向をアイコンへ合わせる。

ECoSでは出来なかった分岐方向の逆転はこのStateで設定する。

自動保存はないので左上のディスクマークをタップして保存を忘れずに。

今の若い人はフロッピーディスク知らないと思うんだけどな、ここだけ古臭い。

操作画面のダブルスリップはこんな感じ、旧Z21アプリと違いアドレスも出ているので便利。

Control Stationへ戻って設定続行、アイコンは中央のオレンジ部分を2本の指でピンチする事で

回転させる事が出来るので水平にした。

見た目もちゃんとしたいのでRail Straightを追加。

左上のグリッドとグリッドへ吸着マークをタップして揃えるときれいになる。

ダブルスリップを選択して4つの小さいオレンジ色の四角を押したまま動かしStraightへ吸着させる。

続いてMärklin C-Gleisのダブルスリップの設定。2WayなのでDouble slip switch simpleを選択。

その他のポイントも設定していく、通常のアドレスに+4を忘れずに。

動作確認をしたらまたアドレスが逆な事に気付いて戻した所。

レールを良い感じに配置。

そういえば旧Z21アプリと違って背景に写真を設定する事ができなくなってしまった。

続いて機関車の設定。写真をその場で撮る、これこそスマホ/タブレットの利点

Roco製の機関車であれば左下の+からLocomotive Databaseを選んで。

Article Numberの入力欄が出るので購入した製品番号を打ち込む。

今回試しに73238にしてみる、ネットにつながっていればLoadingが出る。

製品がサムネールと共に表示される。

タップすると詳細が出るので間違いがなければCreate vehicleをタップ。

Loading Functionsなどが表示される。

このようにファンクションの設定などすべて自動で登録される。

新製品はすぐには登録できないのが難点。発売後1か月後くらいに試すといいかも。

機関車の削除は左下の鉛筆マークをタップしてからマイナスマークをタップ。

もしくは左の機関車リストを左へスワイプでDeleteを出して削除でもOK。

Z21アプリはタブレットだと2つ出すことが出来て便利。

片方をレイアウト画面にする事もできるし、どちらも最大化する事もできる。

レイアウトを最大化した所、ポイント制御だけZ21でDCC制御するだけでもかなり便利に。

今回解説しないけどECoS同様ルート設定も出来るので巨大ヤードなども簡単にまとめられる。

作ったレイアウトや機関車のデータベースはLayouts画面からExportすることが出来る。

今回は同じWiFi内のZ21アプリへ直接送るけどメールなどで送る事もできる。

文字化けしちゃってるけど対象のiPad mini4へ送って見る。

タップすると相手側の操作待ちになる。

こちらがiPad mini4の画面、受信するかどうか聞いてくるのでInstallを押す。

転送が終わると機関車の写真もレイアウトもすべて同じ。

一応確認して動作確認もしておく。

Snifferを使った便利な利用法は海外でもあまり周知されていないようで、昔アップした動画でも

どうやってるのか良く聞かれる。

日本でやってる人がどれだけいるか分からないけどコマンドステーションが増えてしまったら

それぞれ良い所を活かした操作方法を見つけるのも楽しいかもしれない。

最後にもう一度動画。

関連:

2018年11月12日月曜日「Rocoデコーダ付きポイントマシンとECoSの設定」

2018年11月14日水曜日「ECoS:ルート設定」