昨日PIKOのSmart DecoderをDCC専用モードにしてファンクションを押してないのに

個別のサウンドが鳴り出す問題を解決した。

2020年1月4日土曜日「PIKO Smart Decoder AC版をDCC専用にする」

たしかにサウンドは鳴らなくなったけど、今度はリレーがカチカチ鳴るのが気になるようになった。

どうやら押してないのにサウンドが鳴るタイミングはデコーダにつまれたリレーが作動する

タイミングだと言う事が分かった。

おまけにリレーが作動すると一瞬だけど停止信号が送られていて速度が落ちる、でもすぐに

持ち直して設定速度に戻るという良く分からない挙動をしてる事がわかった。

あれこれリアルタイムでやっている事をツイートしていたら放浪鉄道さんからこんなツイートを頂きました。

これだ!放浪鉄道さんありがとうございました!

どうやらRocoのICE3なども同じ仕様なようでDC機でもリレーがある事を夏蜜柑さんに教えてもらいました。

AC版のPIKO ICE4、Roco ICE3、Märklin純正の電車型(+Rheingold 1928セットなど)のシューが

両先頭車にあるのは集電効率を上げるためだと勝手に思っていた。

実は違う、Märklinの自動運転システムの利点にシューを利用したサーキットセンサーがある。

シューがセンサーを通過すると進行方向も分かるし停止コマンドなどを送れる。

先頭車についている事で列車長を考えずに先頭合わせで停止する事ができる。

2線式DCC車両でも前後どちらかの先頭車だけで集電していればコンタクトセンサーでやはり

先頭合わせで停止させる事が出来る。

おそらくだけどPIKO ICE4は同様に片側のシューからしか集電していないので、モジュールを

跨いだ時の一瞬の無通電区間をたまに誤検知して

「電力失ったぞ逆転して後ろの先頭車に切り替えろ!」

「いや、また設定速度のコマンドが来たぞ!さっきの先頭車へ戻せ!」

を一瞬やっていたのではないだろうか?リレーがカチカチとなるのはこのためじゃないだろうか。

mfxを有効にしていた時はこのカチカチで信号が乱れてファンクションのコマンドと誤認していたと予想。

まだまだデジタル制御で分からない事がたくさんある。

皆様のおかげでどんどん知識が深まる、感謝感謝!

と言うわけでここからはどんな事をやったか遡ってメモ。

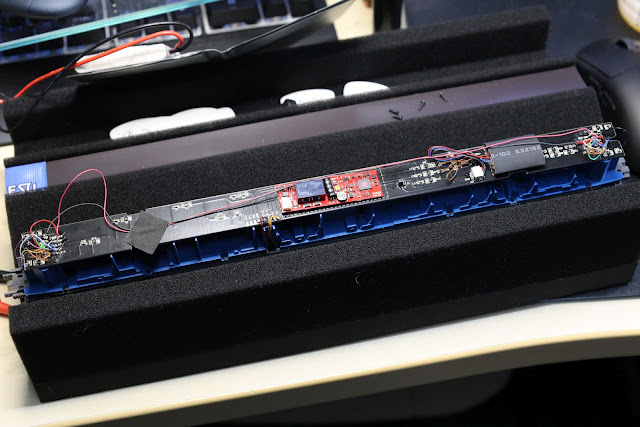

まずM車をオープン!中央にリレーの載ったICE4専用デコーダ、右にSUSIサウンドモジュール。

この時は前後先頭車が同時に通電していないのは不具合だと思っていたので前後直結をテストする事に。

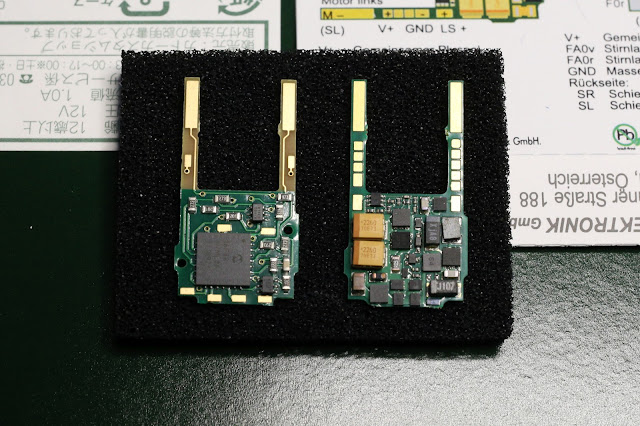

テスターでどこに通電しているか見るためデコーダを外した所、専用品のみ使うように書いてある。

PIN数は20でPluxのようでPluxではない、表ではテスターで見れなかったので裏からやった。

するとデコーダは各先頭車別々の2ヵ所から給電していた。リレーで切り替えるためだ。

この時はまだわかっていないので1等車側、2等車側で基板への給電部分のハンダを溶かし

外れたコード同士を結んで直結。

赤がシューからの給電、黒が車輪からの給電。

1等車側を外したり。

2等車側を外してみたけどまったく動かず、両サイド繋がっていないとデコーダは動かないようだった。

続いて両先頭車側のコードを物理的につないでみるとどうなるかテストする事にした。

1等車側と。

2等車側の赤と黒のコードをそれぞれ直結。

動きはするけどヘッド/テールライトがつかなかった。今考えれば当然。

結局外してしまって元に戻した所、一応壊れてないかノーマル状態でチェックした。

次にシューを増やそうと裏を見た所、下はT車で台車の裏にシューを付ける余裕がない。

灯台下暗し、M車にシュー取り付け場所が用意されていた。

なぜここに付けなかった?とこの時は思ってた。

たくさんストックのある部品、Rocoの静かなシュー、そしてSchoenwitsの車軸用シュー。

もう1つ、1月1日に届いためちゃくちゃ薄いESUのV200用のシュー。

なぜかLippeでスペア品が出ていて思わず買った、だれか取り寄せてキャンセルしたものだろう。

まずRocoを試すも厚みがありすぎてダメだった。

買っておいて良かったESUのシュー、大きめだけど薄いので厚みは1㎜以下になる。

配線も済ませて2等車側へ給電する事にした。

とりあえず車軸からの集電は大変そう、と言うか出来なそうなのでこれでテストする事に。

ESUのシューはやはり優秀だ、静かだしK-Gleisのダブルスリップも問題ない。

車両を押し上げないかも確認。

そしてこの作業のタイミングで最初に書いたリレーの謎が解けてスッキリした。

進行方向と周回方向を変えてリレーがカチカチ鳴らない方を探って完了。

台車を変える必要があるけど別の先頭車側にもシューを増やせばどちらの周回も問題なくなるはず。

今回はまった原因は

・自動運転用に最適化された給電仕様 → DCもACも実質1両で給電していた

・モジュール間の隙間 → 瞬間的に無通電になってる事が分かった

・mfxのコマンド誤認識 → デコーダのCVをいじる事で解決した

複数重なった問題を解決するには1つ1つやって行くしかない、最終的にリレーの謎が解けて

すべて辻褄があったのですっきりした。

次のレイアウトではモジュール間に数㎜でも無通電区間がないように工夫しよう。