その年にH0へ移行してしまったのですぐに現行のH0テストレイアウトを作ってNゲージDCC

テストレイアウトは倉庫へ入れてしまい邪魔なだけな存在になってしまった。

しかしとても勉強になり、特にやってみないと分からないFrog Juicerによるフログの反転と

リバースの反転の働きはこのテストレイアウトがなければ学べなかった。

軽くこのNゲージDCCテストレイアウトの思い出から。

2016年2月7日日曜日「SCARMでDCC用レイアウトを考える」

2月、この時はじめてSCARMを使ってプランを作った。

確かSCARMのユーザー制作のプラン集で自分向けっぽいものを参考に作った。

2016年4月19日火曜日「モジュールレイアウト制作」

4月になって制作開始、最初からテストと割り切っていたので壊す前提。

この時まだ工具が足りなくて正確に作れていなかったのも勉強になった。

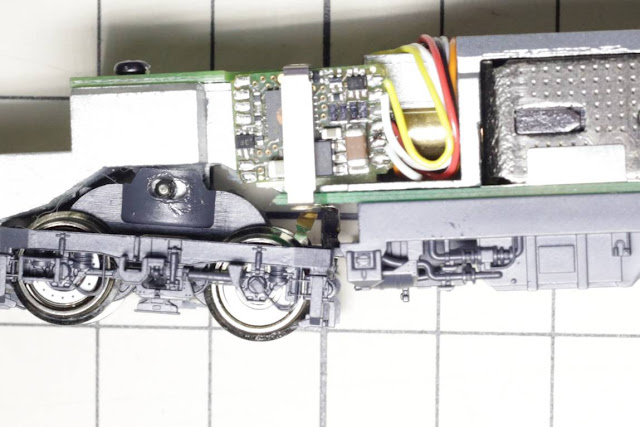

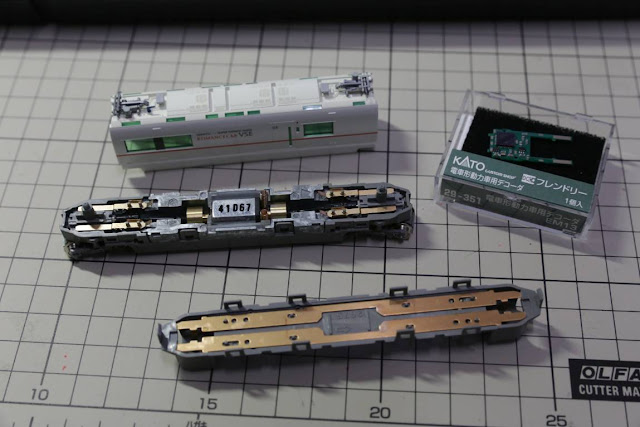

2016年5月17日火曜日「DCC用テストレイアウト制作4」

5月に完成したNゲージDCCテストレイアウト。

Hex Frog Juicerをフル活用、ソレノイドデコーダーはRoco、Lenz、DCC Conceptsを試して

Roco以外をチョイス、更にLenzはうるさい事が分かったので今はDCC Conceptsに絞ってる。

これもテストして分かった結果。

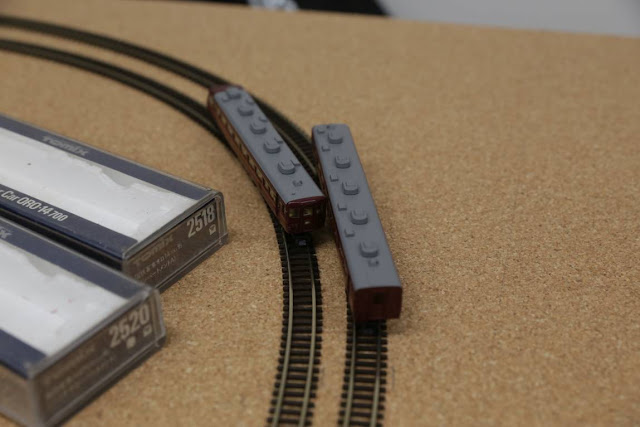

走行テストの様子。

そしてJägerndorferのCity Shuttleで問題点が浮き彫りに。

2016年6月30日木曜日「テストレイアウトの問題と今後のメモ」

制作開始からわずか2ヶ月でNゲージDCCテストレイアウトとお別れを決意。

おまけにNゲージからもお別れを決意!

このNゲージDCCテストレイアウトを作らなければ分からなかった事がたくさんある。

・DCCの同時運転や入れ替えの楽しさ

・フログやリバースでの自動極性反転、機械的にリレーで切り替えるより確実で安定していた

・ソレノイドポイントマシンとソレノイドデコーダの関係性、大容量キャパシタ付きが確実だった

・絶縁(ギャップ)を設ける場所、その役割を完全に理解できた

・Nゲージだとモジュール間でたまにサウンドが途切れる

・欧州型Nゲージのフルスケールだと段差で底を擦る、急カーブでバッファが干渉し脱線する

・欧州型Nゲージは元々H0に対して高価で種類や情報も豊富なH0に移行する事を決意

そして今年に入ってから次期H0モジュールレイアウト制作のスペースも確保するため解体開始。

しっかり乾燥した所に保管していたので4年経っても完璧な状態、板の反りもなかった。

こうした工具も4年で色々揃った。

NゲージDCCテストレイアウトは欧米のレイアウト制作者を参考にしたのでかなり真面目に

作っていてコードもいちいち太い。

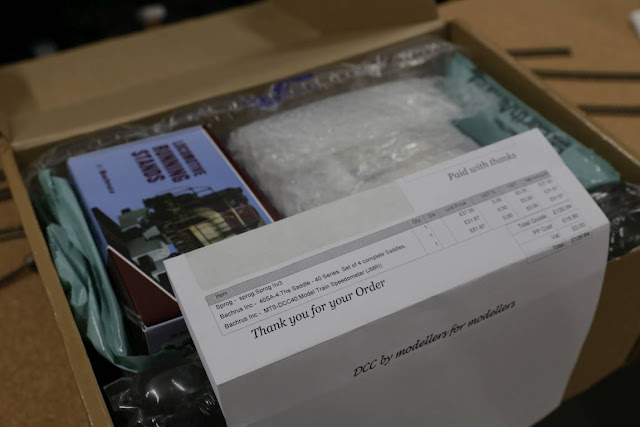

これはDCC Conceptsのソレノイドデコーダの入っていた箱。

まず裏のコードやソレノイドポイントマシンを外す。

そして表のゴム系接着剤で付けたPeco Code55のレールを外す。スクレーパーでほとんど外れた。

バラバラになったレール、ダブルクロスは絶縁部分から折れてしまったので使えなくなった。

すべてのボードからレールやコードを外した所。

ありがとう!レールやコード達!

そして化け物レシプロソーの登場、マキタのJR3070CT。

保護手袋はネレトーさんオススメのショーワグローブS-TEX581、保護メガネもゴーグルタイプに。

枠はMDFなので2秒くらいでサクッと切れてしまう、板は薄いので折る事にした。

5分くらいで1台がバラバラに!これで一部残ってる金具を外せば燃えるゴミに出せる。

JR3070CTはパワフルだけど重量が4.4kgだし、振動が腕に伝わって思った以上に体に負担がかかる。

普段から運動しない引きこもりにはきついし、腱鞘炎になって仕事でマウスが握れなくなると

困るので少しづつやる事にした。

残りも3日くらいで解体しちゃおうと思う。

これで倉庫にだいぶ空きが出来るので作業中のパーツやレイアウト関連用品を退避できる。