いつ見ても美しい・・・。早く客車でないかな。

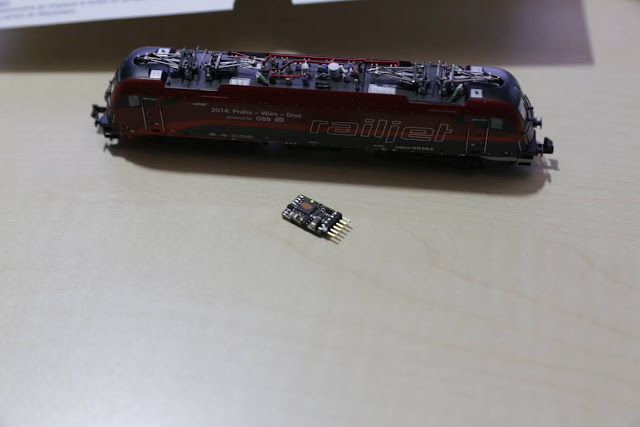

左がFleischmann純正6ピンデコーダー。本体見えてないけど。

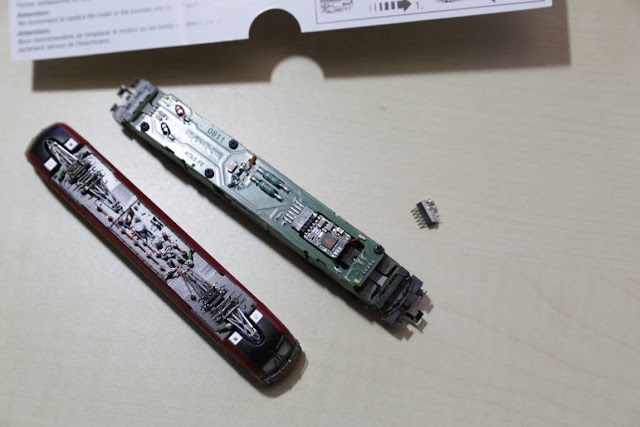

出すとこんな感じ↓

とても小さく出来ている。けど最近の新しいNEM規格はさらに小さい。

ボディをなんとかこじ開ける、床下のおそらくスピーカーを収納するであろう

パーツの爪を折ってしまった。問題ないけどやはり素人だなぁと実感。

基板にあいた穴の部分にデコーダーが収まる。

まずはアナログ運転用に入っているパーツを取り出す。

写真ではピンセット使ってるけど、本当は爪でぐいっと取った。

基板の1と書かれている所とデコーダーの白く塗られた端子側を合わせてぶっさす。

実はこれマニュアルにも書いてないので、適当でした。

とりあえずレールに乗せるとRe485よりも大きめなジーという音。

失敗したかな?と思ったけど普通に動かせてびっくりした。

次にRe485と同時に運行したいので機関車アドレスを変更する。

機関車を1両レールにおいた状態で。

CVプログラミングにある機関車アドレスにて「読む」ボタンを押すと

デフォルトの3が表示されたので試しに10に変えて「プログラミング」を押す。

応答を待つがぐるぐる、車体がジリジリっと動くのが面白い。

Rh1216 Taurus、Re485ともにデフォルトから変更して同時に動かせるようになった。

ここまでz21のマニュアルは見ないでやれた。すごく分かりやすく簡単。

iPad上では同時に2台まで操作画面を出せる。他にスマホやタブレットを増やせば

それだけ同時にコントロール出来るらしいのでそのうち。

DCCを導入した理由のひとつ、同じ線路上で別々に機関車を操作したいという夢がかなった。

これが今じゃ当たり前だなんて、小学生以来の鉄道模型なので未来感ありまくりで

楽しすぎてテンションあがりっぱ。

また仕事が落ち着いたら、今度はポイントマシンのDCC制御にチャレンジしようと思う。

0 件のコメント:

コメントを投稿